- 信息来源:海陵文艺

- 发布日期:2020-06-20 08:22

- 浏览次数:

历史上花工夫纵情讴歌海陵的,是咸丰年间驻泰州的两淮盐运使乔松年。我猜想有两种可能:一是咸丰年泰州盐运业渐趋式微;另一种情况是乔松年做官举重若轻,游刃有余。非此,一个承担清末主要“GDP”来源的盐运业务主官怎会有此雅兴从容地创作《海陵八景诗》?后来被定为“海陵后八景”之一的“梵宫花雨”,便出自他的“香云如海先成盖,慈雨从天正坠花……”诗写光孝寺。当我们在乔松年诗行的深巷里一砖一瓦审视过去,会发现诗的尽头是一座小楼,名“香雨”。只是诗的砖瓦被他调整移位变成“花雨”和“慈雨”。“慈雨”是普渡,“花雨”则是禅了。其实,光孝寺的和尚一直不厌其烦地为这座小楼改名字,《龙藏》请回存此处便改成“藏经楼”,《汝帖》安放此处便改成“传汝楼”,改来改去最后定名“小休”楼,和尚们仿佛有些累了。可是,从禅的视角发问:是和尚们在此“小休”还是《龙藏》、《汝帖》在此“小休”呢?如今看来,还是乔松年厉害,这坠落的“花雨”已“漫将甘露言禅悦”。

光孝寺旧影

一座名刹,不外乎寺院历史,传说掌故、建筑特色、寺院地位。说历史,宋高宗南渡为给徽、钦二宗祝福,改统辖区域内大寺庙为光孝寺的不下百余座;说丛林位置,平原小城先就失了“天下名山僧占多”的印记;说建筑,中国寺庙格局到南北朝已基本定型,光孝寺无非也是院落重重,回廊周匝……“梵宫花雨”何在?是水陆道场的宏大观模?是开光仪式的万千气象?还是诵经声声落在五代铜钟和汉白玉浮雕戒台上激起的回响?都不是,我以为“梵宫花雨”真正传达的其实是光孝寺历代和尚的宗教文化情怀和寺内弥漫的艺术气氛。自晋代觉禅大师在泰州开山结茅首创慧业,这香火便有意无意地往艺文上积聚。宋代致远禅师基本上是以诗人形象出现的,他的不少出定语乃是一首首绝妙的七言禅诗。明代达本和尚竟热衷于和当世大才子储巏吟诗唱和,可见诗文了得。清代性慧律师是光孝“律”寺开山之祖,经咒之余,雅好翰墨。如此看,当年其师文海和尚在皇坛传戒时庄亲王所赐《汝帖》由他分灯带来光孝寺,真是最恰当的人选。著名的《汝帖》进入光孝寺是书法史上的一件大事。它的悄然,那些“临时抱佛脚的”信众是不会晓得的,只有光孝寺的和尚们才嗅到大雄宝殿后面那座小楼的翰墨飘香。自古和尚多书家,是先有和尚还是先有书家,且不去说,但书法如修行倒是规律。性慧的日日临池是堂而皇之的,不会像黄道周那样为防授官场小人以柄,而自称“翰墨小道”,也只敢公余躲在宿舍里练字,而性慧从江南来光孝寺是当一把手,又携了宝物《汝帖》。最具组织能力的大约是德厚和尚,是他联合镇江、扬州十大寺北上京师请回《龙藏》一部(7161卷)。稀世珍宝《贝叶真经》10多叶,元代王振鹏绢本《历代贤后妃故事图》,明代董其昌金书《心经》、祝枝山草书长卷,八大山人册页……每件藏品几乎都有一个历经曲折而激荡人心的故事,一座千年古刹中的“香雨”楼,俨然成了中国顶级艺术品的收藏馆。如果说深通各宗学理的常惺大师之后,继承衣钵者未必都有出蓝之誉,但历代大和尚以一种大文化观为光孝寺加持倒是生生不息。而最具里程碑意义的是庆元六年(1200),德范大和尚派其徒僧祖兴持书求当时显赫的著名诗人陆游为其作《报恩光孝寺最吉祥殿碑记》。此事在本邑著作家笔下只是淡淡一笔带过,如果我们看过一代学人朱东润的《陆游传》,便知此中的不易。庆元六年陆游已七十六岁高龄,而此时,他还沉浸在三月间朱熹亡故的巨大悲痛之中。须知,他和辛弃疾等一批地主阶级知识分子确是以朱熹为精神领袖的。在朝庭连追悼活动也列入禁条的漫漫长夜,陆游只留下35字祭文:“某有捐百身起九原之心,有倾长河注东海之泪,路修齿髦,神往形留。公殁不亡,尚其束飨。”就在陆游余悲的四月间,泰州光孝寺的一个小和尚冒冒失失地来到山阴(绍兴),诚惶诚恐地叩响陆宅的门环……然而,一向待客“无贵贱疏戚”的陆游还是被德范禅师修葺光孝寺的“中兴之举”深深打动,感而慨之挥笔写下:“天下无不可举之事,亦无不可成之功。始以果,终以不倦……”于是,一篇流芳千古的碑记产生了。

张执中 国画

写完光孝寺最吉祥殿碑记八年后的已巳年(1209),陆游85岁终于家。是年有《自笑》一诗,自注:“腊月五日……是早,第一牙脱去。”我总有幻觉,那颗咬文嚼字的牙是落在泰州了。光孝寺有幸,古城泰州有幸,“亘古男儿一放翁”、“六十年间万首诗”的陆游,那个既能在“沈园”的墙上缠绵悱恻题“错错错”、“莫莫莫”;又始终北望中原悲书“家祭无望告乃翁”的陆游,留给千年古刹光孝寺的这篇绝唱,仿佛是与祖父陆佃(曾任泰州知县)的一次政声与文化传播的隔代呼应与交响。它是“梵宫”漫漫花雨中一方最具佛教文化精神的激越播洒,每读碑记,都从中感受到回归与洗涤。

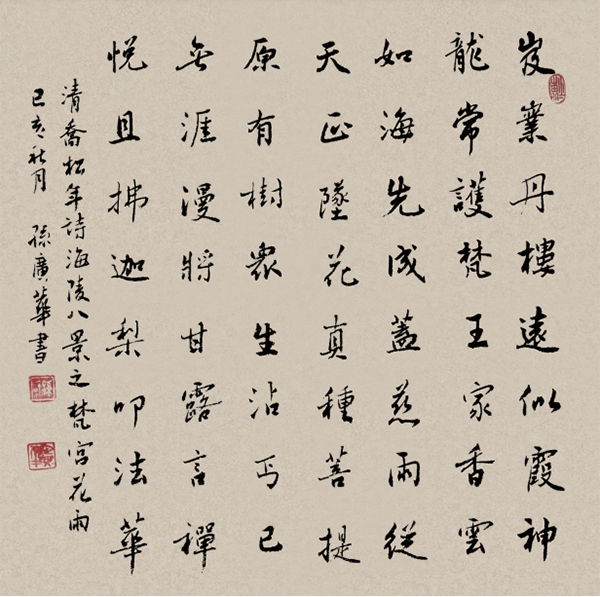

孙广华 书法