- 信息来源:海陵区新闻中心

- 发布日期:2025-02-10 17:27

- 浏览次数:

家乡,是一片被岁月温柔以待的土地,每一寸都镌刻着童年的欢笑与泪水。为全面贯彻落实区委十三届八次全会精神,海陵区融媒体中心开设“赤子乡情”专栏,邀请海陵籍成功人士为家乡发展建言献策,为实现“冲击‘千亿主城’,打造‘幸福标杆’”凝聚力量。

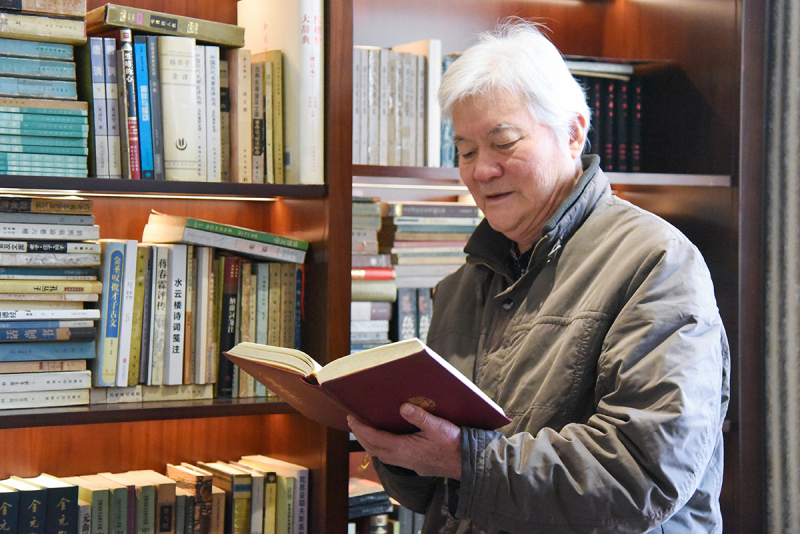

人物简介:沙黑,本名吴双林,1945年出生,泰州海陵人,中国当代作家,一级编剧。自上世纪八十年代以来,著有《街民》等中短篇小说数十万言,以及《李明扬与李长江》《四月南风》《旧庄遗事》等长篇小说,《冀州记》《板桥应试》《拇指姑娘》等戏曲剧本,《水浒新论》《诗话板桥》《艺海行舟》等著作。

火热的青春,火热的文学梦

沙黑是地地道道的海陵人,老家就住在如今的中山塔附近——当年叫做油店巷的地方。由于家庭并不富裕,沙黑直到十岁才上一年级。酷爱读书的他,心里一直有一个文学梦,1968年,高中毕业的沙黑,主动要求下乡插队。“我上学的时候就接触文学,从《静静的顿河》到《山乡巨变》,再到《太阳照在桑干河上》,包括《创业史》,还有鲁迅的小说。乡土小说有独特的美感,我就想插队,就想到农村去写小说,那时候热情高涨,是火热的青春啊!”

七年的插队生活,给了沙黑大量的创作素材。回到城市后,沙黑被安排在西郊的黄沙仓库,成为一名职工,住在仓库的一间十平米的小屋。从河里挑水吃,在煤油灯下写,就这样,沙黑开始了他的创作之路。

第一次发表文章,是在1979年。一个平常的星期天,沙黑在图书馆翻到一本上海戏剧学院的杂志《戏剧艺术》,两位教授对一个戏剧问题进行争论的文章让他看得很投入,回来以后,沙黑就写了一篇三千字的《戏剧冲突到底是什么》,投给《戏剧艺术》,结果就顺利发表了。“人家都没想到,沙库的工人写了篇文章上了学报!”

在黄沙仓库的十年时间,沙黑先后发表了十余篇文章,刚开始署的是真名,写小说之后开始用笔名。“黄沙仓库一个星期七天,有五天没电,可不就是黑的嘛!后来看古书,颜色无贵贱之分,秦汉皆尚黑,就一直用这个名字了。”

从《雨花》编辑部到泰州文化馆

1985年春夏之际,沙黑经人介绍,借用至南京《雨花》编辑部,担任编辑。当时的主编正是文学大师叶圣陶的儿子——叶至诚。“我是高中生,没有上过大学,编辑部就等于我的大学。”在编辑部的近两年时间里,作为一审编辑的沙黑,交了一份不错的成绩单:给苏童的短篇小说编辑推荐语;编发化铁的《重逢路翎》,被《散文选刊》转载;编发杨旭的长篇报告文学《三峡梦》,被《新华文摘》转载……

工作之余,沙黑也没有停止写作。代表作《街民》就是在那段时间完成的。“那是将我小时候耳濡目染的左邻右舍的形象,稍加以想象写成的,也正是因为远离家乡,小时候的记忆才能涌现出来,那是不可多得的。”

1987年秋,家乡泰州传来好消息,沙黑的关系转进了文化系统。回乡前,叶至诚特地嘱咐他——“要继续写!要写自己想写的!要遵循现实主义原则!”这三句话,沙黑一直谨记至今。

回到泰州没多久,又一个好消息传来——《街民》在《收获》上发表了!同期发表的另外三位作者分别是:余华、王朔、格非。没多久,《新华文摘》也转载了其中的《胡驴子》。“杂志是寄到泰州文化馆的,也算是我的一份见面礼吧。”

“无一个作家是没有家乡情结的”

在市文化馆,沙黑主要负责各文化站的联络工作,同时负责编一份报纸《海陵潮》。“为家乡做点事”的想法,一直在他的脑子里盘旋。“我又没有技术,想来想去,那就研究研究历史吧。”

“泰州二李”是泰州历史上的重要人物,但关于他们的故事,却鲜有人知。为了写“泰州二李”,沙黑跑了多个部门,查阅了周边地区大量的文史资料,1988年,长篇纪实小说《李明扬与李长江》问世,全国发行。“那时候四川、无锡、安徽等地都有读者来信,连台湾也有人想找这本书,李明扬的儿子也写信来表示感谢。”

“无一个作家是没有家乡情结的,即使你写科幻小说,你写的天空也是家乡的天空,不是其他的天空。”回到家乡近四十年,沙黑创作了许多文学作品,其中,有不少写的是家乡人、家乡事、家乡情。戏剧剧本《板桥奇情》在《剧本杂志》发表,排演的剧目《板桥应试》受到省文化厅领导的好评;《吴桥春》写陈毅第三次进泰州的故事,入围第三届北京剧本推介会优秀作品;2015年,市政协主持出版了一套泰州知识丛书,沙黑分别写了梅兰芳和柳敬亭两位大师……

最近,沙黑正在为即将出版的个人文集做最后的校对,在他看来,能够在地方文学史留下一点痕迹,也算是自己的小小贡献了。“泰州是一座古老的城市,有两千多年的历史,我们的红粟文化,就表达了我们海陵人对几千年历史文化的热爱。作为家乡的赤子,我也希望家乡能发展得越来越好,也一定会越来越好。”(全媒体记者:潘佳蕾)